À noter que cette chronique a également paru, en deux parties, dans les éditions du 9 et du 23 février du Courrier de la Nouvelle-Écosse, sous la rubrique « Au rythme de notre monde ».

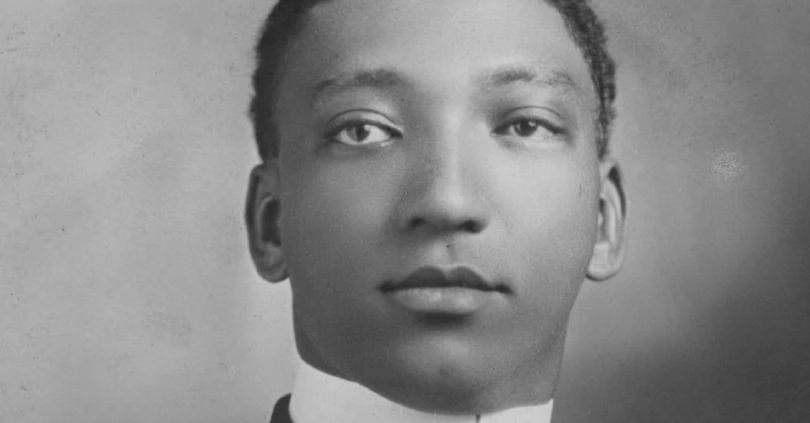

1ÈRE PARTIE – Quelle destinée singulière et digne d’intérêt que celle de Dominique Gaspard ! Né en 1884, ce Créole issu du milieu des gens de couleur de La Nouvelle-Orléans allait quitter sa Louisiane natale, vers l’âge de 20 ans, pour fuir l’oppression raciale et pour étudier au Québec.

Formé en médecine, il prend part à la Grande Guerre. Catholique et francophone, il devient l’un des piliers de la communauté noire de Montréal, pourtant à dominante anglophone et protestante. Jouissant de la haute estime de ses concitoyens blancs, il ne cessera d’agir en faveur de l’équité raciale jusqu’à sa mort en 1938.

La présente chronique ainsi que la prochaine serviront à mettre en relief ce parcours fascinant, qui relie deux aires de l’Amérique francophone.

Le choix de ce sujet s’inscrit, bien entendu, dans le Mois de l’histoire des Noirs – ou Mois du patrimoine africain ici en Nouvelle-Écosse. Initialement proposé par l’historien afro-américain Carter G. Woodson (1875-1950) et célébré en février, c’est l’occasion de mieux apprécier l’histoire afro-canadienne dans toute sa richesse et dans toute sa complexité, tout en explorant les contributions des figures marquantes de cette population ainsi que ses aspects encore méconnus.

Du coup, il s’agira de rendre hommage aux travaux de Dorothy W. Williams, grande spécialiste de l’histoire noire au Canada. Plus que nul autre, c’est elle qui aura aidé à faire redécouvrir la vie du docteur Dominique Gaspard.

Auteure de deux livres sur la communauté afro-montréalaise, Williams a également signé une esquisse biographique de Gaspard dont l’essentiel est condensé dans un article de l’Encyclopédie canadienne. Mes chroniques s’appuient sur ses recherches tout en s’enrichissant d’autres documents, d’une part, et de mes connaissances sur la Louisiane francophone, d’autre part.

Dominique Francis Gaspard voit le jour le 22 janvier 1884. Il ne vient pas au monde tout seul, d’ailleurs, car ses parents, Esther et John (ou Jean ?) ont le bonheur d’accueillir des fils jumeaux. Si peu de recherches ont été menées sur l’enfance du futur émigrant, nous savons que la famille Gaspard fait partie de la communauté créole formée par les gens de couleur francophones de Louisiane.

Beaucoup d’entre elles et eux étaient déjà libres du temps de l’esclavage et, malgré les discriminations raciales à leur égard, faisaient preuve d’un grand dynamisme dans plusieurs domaines comme l’éducation, les métiers, les œuvres de bienfaisance, les arts et la culture. Les Gaspard vont fréquenter l’Église Saint-Joseph, l’une des paroisses desservant les Noirs francophones.

Le contexte politique de l’époque revêt une importance fondamentale pour comprendre la trajectoire de Dominique Gaspard. La fin de la Guerre civile américaine, qui avait amené l’abolition définitive de l’esclavage en 1865, avait également inauguré un programme de réformes en profondeur dans le but d’éradiquer les injustices liées au racisme. Il s’agit de la « Reconstruction » du Sud dont les promesses et les progrès finissent par succomber, vers le milieu des années 1870, à la réaction raciste.

Le sociologue et militant afro-américain W. E. B. Du Bois en dressera ce bilan lapidaire : « L’esclave a obtenu sa liberté, s’est tenu un bref moment au soleil, puis s’est avancé de nouveau vers l’esclavage ». Ce nouvel esclavage, c’est le régime de la ségrégation raciale, fondé sur l’oppression et, bien trop souvent, la violence.

Les années de jeunesse de Dominique Gaspard sont donc marquées par le recul des droits civiques et de l’égalité sociale des Noirs américains. En Louisiane, cependant, les Créoles francophones mènent la lutte contre cette tendance néfaste. Il y a eu notamment le Comité des citoyens qui a entrepris une campagne pour combattre les lois racistes – efforts héroïques qui allaient se solder en 1896 par un échec devant la Cour suprême des États-Unis.

Lire la suite »